マンション防災で備蓄を置くときの現実的な悩み

まんボ

まんボ防災用に非常食や水を用意しているけれど、これってどこにおくのが正解なの?

家族分にはまだ足りないから、増やしたいけれど、置く場所がないんだよね。

そうだよね。一般的に「7日分を備えましょう」って言われるけれど、実際に非常食や水を用意すると、かなりの量になってしまうよね。

どうしたらいいか悩んでいる人は多いと思うよ。

非常用の水をケースで購入してみたり、非常食をいろいろセットで買ってみたり。

実際に備えを始めると、次のような疑問が出てきます。

保管場所はどこにする?

管理はどうする?

期限切れをどう防ぐ?

そんな悩みを解決するヒントを、この記事では紹介しています。

どこに置く?マンションで非常食を保管する注意点

この記事では、マンションにお住まいの方へ向けて、非常食や備蓄品を保管するコツを紹介します。

私自身、5人家族の母として、日々備えを続けています。

マンションでは戸建てとは備え方が異なります。

そのポイントを、まずは確認しておきましょう。

共用部と専有部を区別する

マンションには専有部と共用部があります。共用部には基本的に個人のものを置いてはいけないルールがあるため、非常食などの防災備蓄品は自宅内(専有部)で管理することが原則です。

ベランダは避難経路になることも

ベランダは非常時には緊急の避難経路として使うことがあります。そのため、「物を置いてはいけない」と規約で定められている場合があります。

つい物置がわりに使いたくなりますが、いざというときに通路を塞いでしまう危険があるため注意が必要です。

メーターボックスは倉庫ではない

メーターボックスに荷物を詰め込むのもおすすめできません。点検の妨げになったり、非常時に必要な操作ができなくなる恐れがあります。

地下倉庫は防災備蓄に不向き

地下のトランクルームや倉庫に防災用品を保管している方もいますが、災害時は取りに行けないことが多いです。安全に運び出せる保証はないため、いざというときすぐに手に取れる場所を選ぶことが大切です。

車での避難は想定しない

非常時、マンションの駐車場から車を出せないケースも多くあります。電気で動く機械式駐車場の場合、停電で操作ができなくなることも珍しくありません。

車での一斉避難を前提に備えを組むのはリスクが大きいです。

停電・断水が当たり前

大規模災害では停電や断水は当たり前に起こります。電気が止まるだけでなく、トイレの水も流せない生活が続く可能性を考えて、備蓄の量や内容を決めておきましょう。

▼災害時のトイレの備え方については、こちらの記事で詳しくまとめています。

エレベーターは使えない

災害時、エレベーターは停止します。高層階にお住まいの場合は、階段を上り下りする負担も想定が必要です。

普段から「もし階段だけになったらどうするか」を家族で話し合っておくと安心です。

▼非常食の備え方については、こちらの記事で詳しくまとめています。

我が家の備蓄の分散例から、管理はざっくりでいい

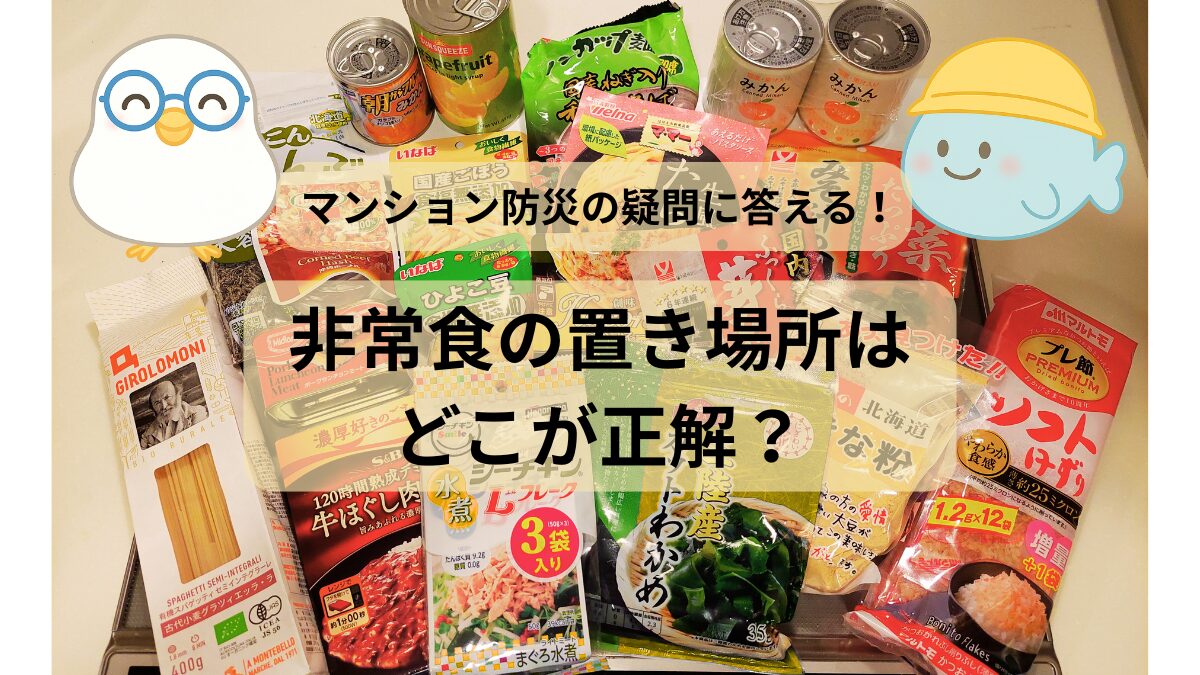

非常食として備えている食品の数々。非常用備蓄食料品には長いと5年ほど賞味期限がありますよね。保存性の高い食品も備蓄に向いています。その食品を用意してもどのように管理するべきか、多くの人が悩んで工夫して結局挫折しているのではないかと思います。

20年以上、防災を続けて家族のために備えてきた私。

最終的に行き着いた非常食の管理方法はズボラ管理。細かく管理しないけれど、無駄は出したくない貧乏根性から編み出した管理方法です。では、お伝えしていきます。

ズバリ、賞味期限で分ける!

以上です。では、それぞれの期限でどうするかというと管理場所を変えていきます。管理する場所にはそれなりの理由もあるので参考にしてください。

今年(1年以内)期限は台所・パントリー

今年期限が切れてしまう食品は台所、パントリーに備蓄します。備蓄量が多くないものでも、次回分の予備になる食品も台所で管理します。

| カテゴリ | 品目例 |

|---|---|

| 主食類(エネルギー源) | 米・乾麺・お餅・シリアル 小麦粉・ホットケーキミックス |

| おかず・たんぱく源 | 缶詰(シーチキン・サバ・サンマ・スパム・コーン・フルーツ・小豆など)、 パスタソース、カレールー、 プロテイン |

| 副菜・簡単調理 | 乾物(わかめ・ひじき・のり・切り干し大根・ふりかけ・塩昆布・鰹節など)、 即席スープ |

| 調味料 | 砂糖・塩・酢・醤油・味噌・ポン酢・ケチャップ・ソース・麺つゆ・だしの素・蜂蜜 |

| 飲み物 | 紅茶・コーヒー・お茶パック |

我が家はパントリーがないけれど、台所の吊り戸棚は食料品が種類別に分別保管されているよ!

地震を想定して、重いものは腰よりも下の棚に入れるなど工夫は必要だよ。

来年(2年以内)期限はリビング収納

翌年の期限になっている、期限の長い食料品はリビングの決まった場所にまとめて保管してしまいます。我が家ではベンチの中が全て食料品で埋まっています。

アルファ米・餅・カンパン・シリアル・粉類

缶詰、パウチ食品、即席スープ

砂糖・塩

防災食として購入しているビスケットなどのロングライフ食品たち

再来年(3年以内)以降は納戸・押し入れ

3年以上の賞味期限がある食品はそれほど多くありません。私の感覚では缶詰も長くて3年、多くは購入時点から2年以内がほとんどです。

我が家では3年以上期限のある食品は、防災食として購入したアルファ米や、ロングライフのお菓子などです。

アルファ米は毎年2日分を家族分購入し直すのが基本です。計算は次のようになります。

1人1日 2袋 × 2日分 × 5人分 = 20個

アルファ米の期限は5年が基本なので、3〜5年先の期限別にまとめて保管します。一緒でもいいし、別の箱でもいいです。私は納戸にまとめて入れています。

部屋ごとに2日分の備蓄

最後に、ちょっとした工夫の一つとしておすすめしたい保管方法があるのでお伝えします。

災害時に部屋に閉じ込められてしまう可能性もゼロではありません。家具が転倒してドアが開けられないようなことですね。そうなってしまわないように家具の固定は必須ですが、まさかの事態にも備えています。

各部屋にペットボトルの水と2日分の食料品を用意しておく。

防災リュックとして荷物を作ってもOKですし、箱に入れておくでもOK。そして、マンションから避難所へ行くことになったらこの食料品を持ち出しリュックに入れて避難すれば良いようにしています。

2日分ってどんなものを置いておくといいのかな?

きっちりと決め事はないけれど、来年機嫌のアルファ米や好きなお菓子などをバッグに入れてあるよ。そこから子供たちはおやつとして食べちゃってることもあるから、たまにチェックして補充してるよ。

▼家具の転倒防止については、こちらの記事で詳しくまとめています。

置き場所に困らない考え方

テレビや雑誌で防災備蓄を無印良品のボックスにきれいに整えている、いわゆる「映え収納」を見たことありませんか?

正直、あれって普通の家庭では無理だと思っています。でも、備えはしたいし、続けていくことの方が大事です。

無理にきれいに整えない

雑誌のように綺麗に並べて管理する必要はありません。もちろん見た目が綺麗なのは魅力的ですが、乾物はこのボックスに入るだけ入れておくみたいな感じでも十分です。

ラベリングして整頓するのは、整頓のプロに任せて、ざっくり管理から始めてみましょう!

放り込むだけの管理なら、得意分野だよ!

全部完璧に揃えなくていい

これもあるといいですね、あれも必要ですね、と情報に飲まれてしまうと大変です。我が家には我が家の必要なものがあります。非常食チェック表など便利なものがあったとしても、全て揃える必要性は全くありません。

カップラーメンやレトルトカレーは我が家ではあまり用意していないんだ。

パックごはんよりアルファ米で準備したり、我が家流があるよ!

管理しすぎない『ざっくり管理』

陳列も綺麗に、ラベリングもして、手前から並べて期限も管理。非常食ラインナップも表でバッチリ管理!なんてしなくて大丈夫です。

期限切れは避けたいので、ざっくりと期限別に管理して、いつもの場所に種類別に管理していくだけでいいと思います。入るだけ、少なくなったら買い足すといったローリングストックで十分備蓄できています。

これならできる気がするよ!ざっくり管理っていいね。

マンションのNG保管場所と注意点

マンションではおすすめできない保管場所があります。共有部と専有部で荷物を置いてもいいかどうかは各マンションの規約を確認しておくとトラブル回避になります。

ベランダ保管の落とし穴

ベランダは緊急時に避難通路と利用することがあります。荷物を置いてはいけない場所等決まりがあれば、絶対に置かないのが原則です。

ベランダに荷物を置いても大丈夫な場合は、食料品以外がおすすめです。箱などで保管する場合は、子どもの足場にならないように工夫もしっかりとしてください。転落の原因にならないようにしましょう。

ベランダ管理で注意したい事項

- 直射日光

- 気温(特に夏の高温)

- 雨ざらし

- 害虫

我が家では期限切れのペットボトルを生活用水として備えているのでベランダの邪魔にならないところに保管しているよ。

ベランダ保管するなら

- ゴミ袋

- 生活用水

- 非常用トイレ

- レジャーシートなど

メーターボックスのリスクと最低限の置き方

メーターボックス内にも荷物は基本的に置かないことが前提です。我が家の場合はエコキュートが置いてあります。災害時には生活用水としてエコキュート内の水を使用できるので、水を汲み出すバケツやポリタンクなどは一緒に保管しています。ガムテープや懐中電灯やランタンなども、災害時にすぐに使えるように一緒に保管しています。

廊下収納の注意点

自宅玄関外の廊下は共用部となるので、基本はダンボールなどの個人荷物は置きません。自転車やベビーカーなどおけるマンションもあるようですが、規約を確認する、管理会社に確認をするなどして情報を整理しておくことをお勧めします。

まとめ|マンションでも無理なく備える方法

何をどれだけ備えるのかを考えるのはとても大切です。

でも、マンションでは「どこに保管するか」が、同じくらい大きな課題になります。

非常時にはエレベーターが止まり、気軽に買い足すことも運び出すこともできません。

だからこそ、自宅で十分に備えておく必要があります。

備蓄はかなりの量になりますが、賞味期限ごとにざっくりと置き場所を決め、

決めた場所には種類ごとにボックスで管理しておく。

これだけでも、無理なくローリングストックを続けていくことができます。

自分に合った管理方法で、少しずつ備えを積み重ねていきましょう。