「非常食って、どれくらい備えたらいいの?」

5人家族だと、量のイメージがつかず不安になりますよね。

災害時は、エレベーター停止や買い出し困難で、

マンションでは支援に頼りにくい状況になる可能性があります。

だからこそ、

“10日分あれば家族を守れる” (東京都防災HP参照)という安心は何ものにも代えられません。

この記事では、実際に5人家族で備えている食料をもとに

- 何日分・どれだけ必要?

- どうやって揃える?

- マンションならではの注意点

を、写真やチェックリストつきでわかりやすくまとめています。

今日から一つずつ、一緒に備えていきましょう。

マンション暮らしこそ「10日分の食料備蓄」が必要

災害後は電気・ガス・水道といったライフラインの復旧に時間がかかることが多く、特に高層階ではエレベーター停止により移動も困難になる可能性があります。

■ 各ライフラインの平均復旧日数

電気:約6日

ガス:約8日

水道:約30日

政府や自治体では「最低3日分、できれば7日分以上の備蓄を」としていますが、

マンション住まい家庭では【10日分】の備えがあるとより安心です。(内閣府HP・復旧復興ハンドブック参照)

各ライフラインの復旧目安を詳しくみたい人はこちら↓

1. 電気の復旧目安

- 都市部:1日~1週間

- 被害が大きい地域:1~2週間

- 大規模災害(山間部・離島含む):数週間~1か月以上

▶過去の事例

- 阪神淡路大震災(1995年) → ほぼ1週間で95%復旧

- 東日本大震災(2011年) → 約1週間で80%復旧、完全復旧まで1か月

- 熊本地震(2016年) → 1週間以内に90%復旧

2. 水道の復旧目安

- 都市部:数日~1週間

- 被害が大きい地域:2週間~1か月

- 山間部・離島:1か月以上

▶過去の事例

- 阪神淡路大震災(1995年) → 2か月でほぼ復旧

- 東日本大震災(2011年) → 約1か月で80%復旧、完全復旧まで3か月

- 熊本地震(2016年)→ 約3週間で80%復旧

3. ガスの復旧目安

- 都市部:1週間~2週間

- 被害が大きい地域:2週間~1か月以上

▶過去の事例

- 阪神淡路大震災(1995年)→ ほぼ復旧に 約3か月

- 東日本大震災(2011年)→ 1か月で80%復旧、完全復旧まで2か月

- 熊本地震(2016年)→ 約 3週間で80%復旧

4. まとめ(復旧までの目安)

- 電気:早い場合 1日~1週間 / 遅い場合 1ヶ月以上

- 水道:早い場合 数日〜1週間 / 遅い場合 1ヶ月以上

- ガス:早い場合 1週間〜2週間 / 遅い場合 3ヶ月以上

※これらの日数は過去の事例に基づく目安であり、災害の規模や地域、被害状況によって大きく変動する可能性があります

家族の備蓄は「日数別」で考える!

まんボ

まんボ5人家族分の非常食って、どのくらい準備すればいいの?

人数多いと想像つかなくてパニックだよ…!

大丈夫。日数ごとに分けて考えれば、意外と整理しやすいんだよ。

まずは“何日分”を備えるか”から、一緒に確認していこう!

ここでは「大人2人+子ども3人」の5人家族を想定した備蓄例を、日数別にご紹介します。

5人家族の場合、単純計算でも

3食 × 5人 × 10日分=150食分 のストックが必要になりますが、準備するにもコツがあります。

日数別・食材の特性別に分けて、段階的に整えていけば大丈夫です!

【1日目】すぐ食べられるもの+冷蔵庫優先!

被災直後は混乱やストレスで調理が難しい場合もあるため、すぐに食べられるものが重宝します。

冷蔵庫の温度も停電するとすぐに温度が上がり始めます。1日目に冷蔵庫の食品を食べるのがおすすめ。

参考:「冷蔵庫・冷凍庫」停電したら何時間もつの?|防災実験[そなえるTV]

▶ ポイント:

食欲がなくても食べられる

開封してすぐ食べられる

▶ 具体例:

ビスケット、クッキー

消費期限が長めの菓子パン

アルファ米

栄養補助食品、ゼリー飲料

チョコレート、ようかん

【2〜3日目】冷蔵・冷凍の食品を優先

停電時は冷蔵・冷凍庫の食品が傷む前に消費するのが基本です。

非常時はライフラインが止まっている前提で考えておきましょう。

冷蔵庫の中身も時間が立つほど、状態が悪くなります。腐らせる前に上手に活用していきます。

★冷凍・冷蔵の中身はどのくらい冷えが続く?

- 冷凍庫 24~48 時間

- 冷蔵庫 4~ 6 時間

季節、扉の開閉回数や庫内の食品量により差が生じる

▶ ポイント:

ポリ袋調理で衛生管理を。洗い物は出さない!

カセットコンロとボンベは必須

▶ 燃料の目安:

カセットガスボンベ1本で、2Lの水を沸騰させて10分キープする調理は、約4〜5回可能です。

とてもざっくりとした計算ですが、最低限の利用でも1日1本使用するとみておくと良さそうですね。

これはあくまで目安です。

ご使用のカセットコンロの種類や火力、調理内容によって消費量は変動します.

予備を含めて多めに備蓄することをおすすめします。

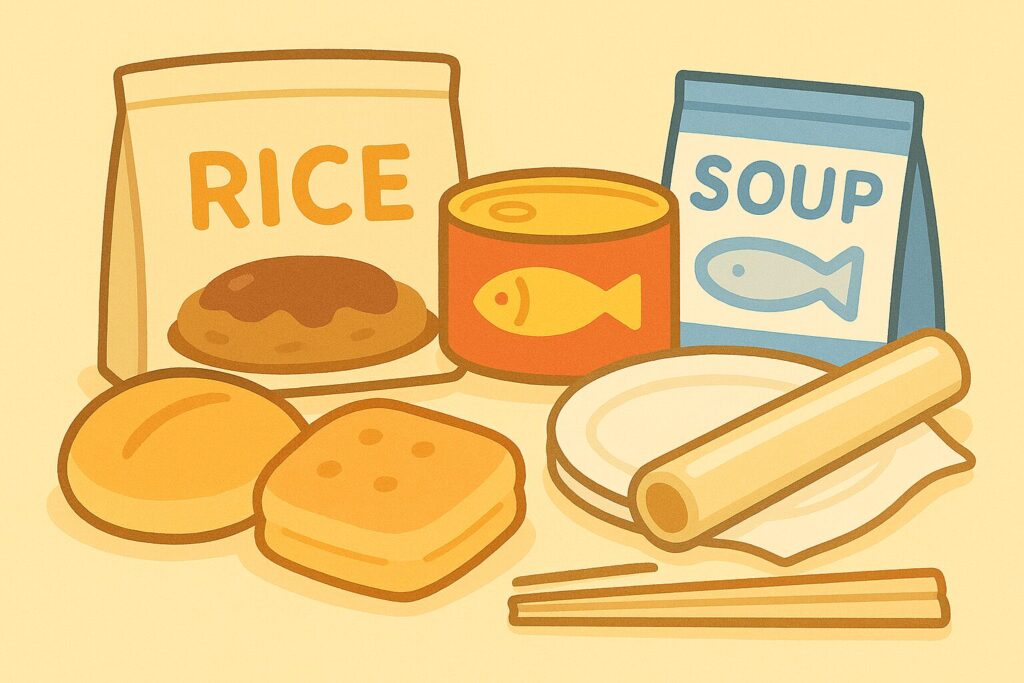

【4〜10日目】備蓄食品を活用して温かい食事を

心の安定のためにも、温かい食事は大切です。

レトルトやフリーズドライをうまく使いましょう。

支援物資も届く頃ですが、高層マンションでは取りに行くのも大変です。

できるだけ自宅で備えてあるもので過ごせるように用意しておきましょう。

▶ 1日分(5人分)の例:

- ご飯(レトルト/アルファ米)×10

- フリーズドライスープや味噌汁 ×5

- 主菜(レトルトハンバーグ、缶詰など)×5

- 果物缶、ゼリーなど ×5

- 副菜(乾物・のり・瓶詰め食品など)適量

- 紙皿、ラップ、割り箸、ウェットティッシュなど

平常時に比べると、種類も量も少なく感じるかも。

自宅避難中は、活動量も低いのでいつもの量でなくで大丈夫。

不安なら実際に1日非常食で過ごしてみると◎。

【関連記事】

1週間の非常食メニューを紹介している記事もあります。

これをベースに1か月分を備えて家族を守る最強備蓄です。

非常食の保管・管理術|ローリングストックで無理なく続けるコツ

10日分の食料品がキッチンに入るか不安だな。 期限もあるし、管理するのはどうするの?

“ちょっと多めに買って、古い順に食べる”だけでも、立派な備蓄。

まずは、できることから少しずつ始めよう♪

備えることが大切なのはわかるけれど、家族のために必要な分だけ集めるのって大変ですね。

管理もコストも掛かるのに一人で備蓄なんてできないよ!!と嘆きたくなります。

では、どうしたらいいのでしょうか。

答えは、“分散して備える”といいんです。

防災食品を利用するなら、賞味期限別に管理するのがオススメです!

▶ 分散して備えるコツ:

- 賞味期限5年の非常食なら「年に20食ずつ」→ 100食=家族5人×20回分の備蓄になる(アルファ米など)

- 賞味期限3年の非常食なら「年に20食ずつ」→ 60食=家族5人×12回分の備蓄になる(缶詰など)

- 賞味期限2年の非常食なら「年に20食ずつ」→ 40食=家族5人×8回分の備蓄になる(レトルト食品、おもちなど)

毎年、必要量を備えるのはめっちゃ大変。

期限が長いものは必要量を分散して購入することで買い替えの手間や費用を抑えることが可能になるよ。

▶ 普段から「食べながら備える」(ローリングストック)

- 少し多めに買って、古い順に消費

- 毎月1日など、買い足し日を決めてルーティン化

一定量が自宅にあるように保管→食べる→購入とサイクルを回していきます。

買う日も決めておくと管理しやすいのでおすすめです。

近くのスーパーの5%オフの日にまとめ買いすると決めるのもGOOD!

賞味期限が1年、半年程度の食品は、ローリングストックでの管理を推奨します。

備蓄リストを作成してみて、必要数が大体わかってくると思います。

その数にあわせて、自宅に備えておきましょう!

災害時に「避けるべき非常食」3つの注意点

▶ 食べ慣れていない食品

子どもが嫌がって食べないことも。試食は大事!

例:サバの水煮缶、激辛カレーなど

▶ 匂いの強い食品

密閉された空間では匂いが気になることも。

例:インスタントラーメン、にんにく含有食品など

▶ 水を大量に使う調理食品

アルファ米などは戻す水も計画的に確保を

例:うどん、そば、パスタなど

【関連記事】

知っておきたい!我が家で「非常食として合わなかった食品」とは?

→我が家で非常食として向かなかった食品たち

5人家族・10日分の非常食「備蓄リスト」

備えている食品を「種類ごと」「保存期間ごと」に分け、家族が食べ慣れているものを中心に備蓄しています。

数が多くて難しそうに見えても、分散して購入すれば意外と無理なくそろえられます。

1日3食で考えると、どう考えるといいのかな?

朝はビスケット+野菜ジュース

昼はアルファ米+スープ

夜はアルファ米+タンパク質+野菜・フルーツ

と基本形を決めてみると揃えやすいよ!

🥖 主食系(炭水化物の供給源)

- アルファ米:約5年保存(主食、軽い、分散購入可)

- 切り餅:約2年保存(冬は鍋にも活用)

- 乾パン・クラッカー:1〜5年保存(甘味で気分転換)

主食は1日3回出番のある必須の食品だね。

我が家はアルファ米×2個とその他1回をセットで1日分として準備しているよ!

🍖 タンパク質系

- プロテイン:2年保存(ペットボトルの水ですぐに作れる)

- レトルトカレー・中華丼:1〜2年保存(湯煎・常温OK)

- 魚・肉の缶詰:2〜3年保存(常温で食べられる)

毎日レトルトカレーってカレー好きにはたまらないなぁ🎵

缶詰は缶の後処理まで考えると、必要最低限の常備がいいかな。

カレーもPOPPOの家族は胃もたれしちゃうのでこれも必要最低限にしている要注意食品なんだよ。家族に合わせてチョイスしよう!

🥕 野菜・ビタミン補助

- フリーズドライ味噌汁:約3年保存(朝食代わりにも)

- 乾物(わかめ、昆布など):約1年保存(アレンジ自在)

- 野菜ジュース・ゼリー飲料:約1年保存(水分補給・ビタミン補給)

スープは色々あるから、楽しみが増えそうだね。

和洋中と好みで揃えられるね。

温かいもの、水分を上手に摂ることができる食品はマストで必要!

繊維質も取らないとお腹の調子も崩しやすいので、乾物は便利だよ。

🍪 デザート・嗜好品

- フルーツ缶:約3年保存(疲労回復・気分転換)

- あずきパウチ:約2年保存(栄養補給)

- キャンディー・グミ:約1年保存(気分転換・癒しの効果)

フルーツ缶って不思議と美味しいんだよね。

甘みのある食品は、気持ちを和らげてくれるのに一役買ってくれるよ!

パウチの小豆も我が家のマスト食品なんだ。

我が家の備蓄3つの工夫

① 期限が切れる年ごとにまとめて箱に入れて管理

→ 翌年以降の期限切れ食品に分類して保存管理。年が明ければ、次の年分は順番に消費していきます。

② 3月、9月に非常食チェック

→ 大きな震災があった月のため、スーパーでも防災用品の販売が盛んな時期。この時期に防災品や食料品のチェックと入れ替えをしていきます。確認漏れや買い忘れはこのタイミングでチェック!

③ 子どものおやつも非常食として用意しておく

→ おかしも立派な非常食。普段のおやつも多めに買っています。普段ジュースの飲用は日常的にしていませんが、期限チェックにリスト入りするとおやつにジュースが登場します。

【関連記事】

非常食の保管場所や管理方法で悩んでいませんか?

→【詳しく解説】非常食を正しく保管・管理する方法はこちら

まとめ|「備える」を「いつものこと」に!

“非常用の食事”を用意するよりも、“普段も食べてるものを多めに置いておく”って考えると気が楽だね。まんボでもできそうな気がする。

備えることは“特別なこと”じゃなくて、“いつもの暮らし”の延長線上にあるんだね。

非常食は「特別な非常用」ではなく、「日常の延長線」で準備できます。

普段の買い物にちょっとした工夫を加えるだけで、非常時も安心です。

POPPOのまとめ

✔ 備蓄日数の目安:初心者には7〜10日が安心ライン

✔ 備蓄方法:分散+ローリングストック

✔ 食品の選び方:家族が食べ慣れたものをバランスよく

いざという時、大切な家族の命を守るために。このガイドが、あなたの「食の備え」を始めるきっかけとなれば幸いです。

非常食備蓄に関するよくある質問(FAQ)

Q1: 非常食の備蓄は、なぜ10日分が推奨されているのですか?

A1: 政府や自治体は最低3日分、できれば7日分以上の備蓄を推奨していますが、マンションの場合、エレベーターの停止や支援物資の到着の遅れなどを考慮し、より安心な10日分の備蓄が推奨されています。特にライフラインの復旧には数日〜数週間かかる場合があるため、自宅で過ごせるだけの食料があると安心です。

Q2: 5人家族の場合、具体的にどのくらいの量が必要になりますか?

A2: 5人家族で10日分を備蓄する場合、単純計算で「3食 × 5人 × 10日分=150食分」の食料が必要になります。これだけの量を一度に揃えるのは大変ですが、記事中でご紹介している「日数別の備蓄」や「ローリングストック法」を活用すれば、無理なく準備できます。

Q3: ローリングストック法とは何ですか?どのように始めれば良いですか?

A3: ローリングストック法とは、「普段食べているものを少し多めに買い置きし、賞味期限の古いものから消費しながら、使った分を買い足していく」備蓄方法です。これにより、常に新しい食料が備蓄され、賞味期限切れを防ぐことができます。まずは、普段よく食べるレトルト食品や缶詰などから、少し多めに購入し始めるのがおすすめです。

Q4: マンションでの非常食の保管場所として、どこが適していますか?

A4: マンションでは収納スペースが限られることが多いですが、リビングや寝室のデッドスペース、クローゼット、キッチンの収納などを活用し、分散して備蓄するのがおすすめです。高温多湿や直射日光を避けた場所を選び、いざという時に取り出しやすい場所に保管しましょう。また、防災リュックにはすぐに持ち出せる最低限の食料を入れておくと安心です。

Q5: 非常食を選ぶ際の注意点はありますか?

A5: 家族が食べ慣れているものを選ぶことが最も重要です。非常時でもストレスなく食べられるよう、普段から試食をしておくことをおすすめします。また、調理に大量の水が必要なものや、匂いの強い食品(集合住宅での避難生活で迷惑になる可能性)は避ける、アレルギー対応食品が必要な場合は専用のものを備蓄するといった点も考えましょう。

「実際の食事イメージがほしい」という方へ。

1週間分の非常食メニューを紹介しています。