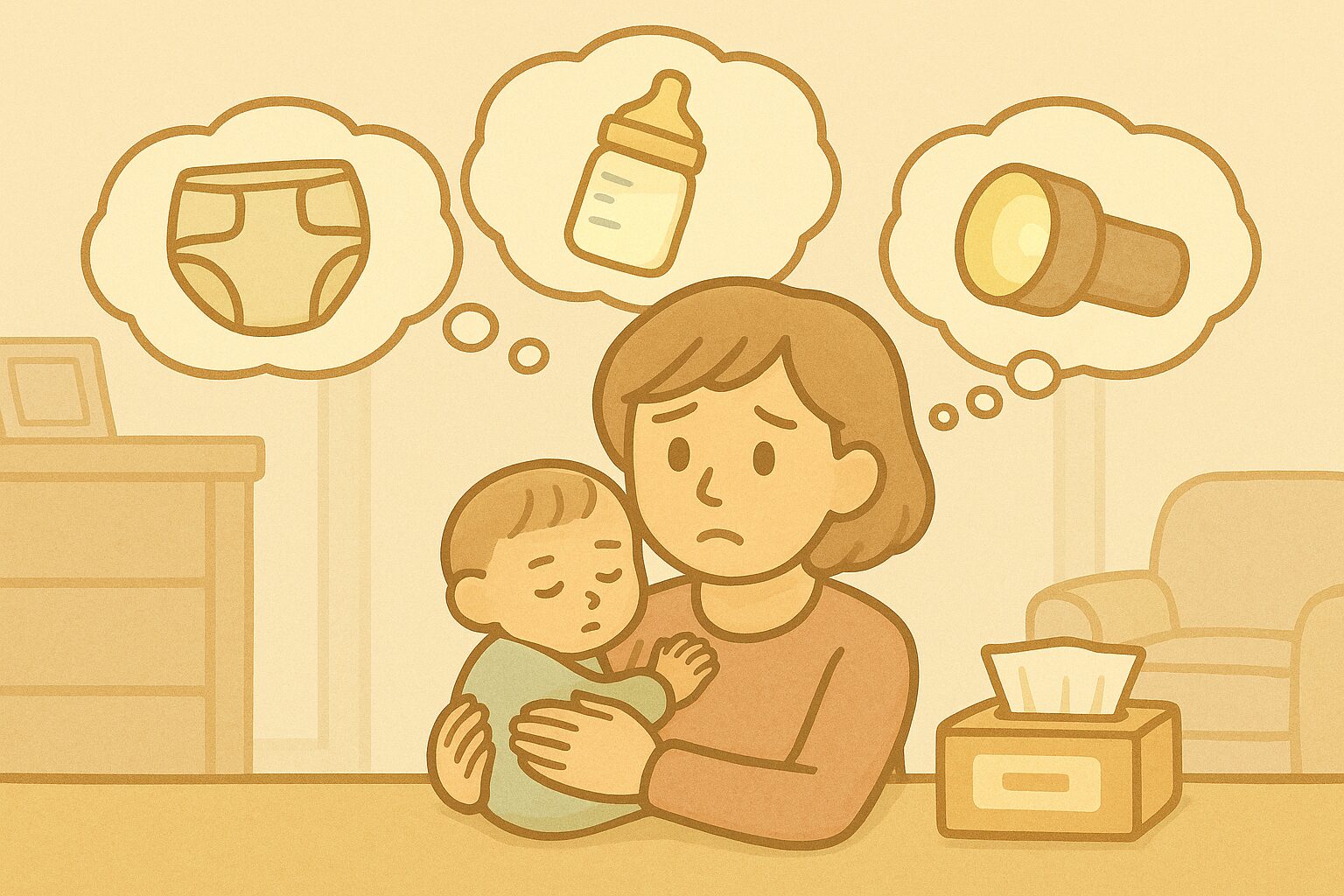

災害時、赤ちゃんや小さな子どもをどう守る?

マンション暮らしだと、

- 停電でエレベーターが止まる

- 断水でトイレが使えない

- 支援物資が届きにくい…

など独特のリスクがあります。

この記事では、マンション防災×乳幼児に特化して「準備しておきたいもの・避難の工夫・心のケア」まで短くまとめました。

POPPO

POPPO乳幼児は環境の変化にも敏感。だからこそ“大人以上の備え”が必要だね。

マンション防災の課題|乳幼児家庭が直面すること

マンションで小さな子どもと暮らす家庭にとって、災害時には思った以上の不便や危険が潜んでいます。

特に注意したいリスクをまとめました。

停電でエレベーターが使えない

地震や停電で長期間エレベーターが使えなくなることがあります。

安全が確認できないと運転再開まで時間がかかるのです。

電気が復旧すれば、すぐに使用できるわけではないことも知っておきましょう。

➡ 抱っこや荷物を持って階段移動になる可能性大。

避難経路が階段のみ

非常階段が唯一の避難ルート。乳幼児を連れての避難は体力的にも精神的にもハードです。

日頃から使っている抱っこ紐は腰や肩への負担が軽くなるタイプで、子供をしっかりホールドしましょう。

抱っこ紐はあらためて使用方法を確認すると、本来の威力を発揮してくれますよ。

救助や物資が遅れやすい

高層階では、救助が後回しになる傾向があります。

たとえば、阪神・淡路大震災では、地上での救助活動が優先され、高層階の住民の救助が遅れたという報告があります。

また、東日本大震災では停電でエレベーターが使えず、要救助者が自力で階段を下りなければならなかったケースも多く見られました。

内閣府「首都直下地震時における災害応急対策の主な課題」

https://www.bousai.go.jp/jishin/syuto/taisaku_wg/5/pdf/4.pdf

内閣府「被害想定結果について」

https://www.bousai.go.jp/kaigirep/chuobou/senmon/shutochokkajishinsenmon/15/pdf/shiryou2.pdf

東京都防災ホームページ「第3部 被害想定手法」

高齢者や小さな子どもの救助が優先される傾向はありますが、高層マンションでは救助活動自体が遅れがちです。

地上階に自力で降りられない場合、救助や支援が後回しになる可能性も。

「待つ」よりも「自ら動く」ことを意識しましょう。

乳幼児向けの支援物資が届きにくい

被災時の支援物資は主に一般成人向けで、乳幼児用のミルク・おむつ・離乳食などは後回しになりがちです。

月齢によって必要なものが違うから、乳幼児向けの支援物資って本当に手に入りにくいよね…。やっぱりここは“親の備え”がカギになるよ

断水・停電で生活が止まる

洗濯もできない、お風呂にも入れない、電子レンジも使えない…そんな“当たり前”が崩れるのが停電です。

特に小さな子どもがいると、「手が足りない+水も電気もない」状況は深刻です。

給水ポンプの停止により水が出なくなり、トイレも使用不可になります。

停電によって、生活全般が止まってしまいます。

乳幼児がいると、手洗いも頻繁、洗濯物も多いと思います。

代用できそうなことを考えて、準備しておくことが重要です。

手洗い → 消毒液や除菌ウェットティッシュ

シャワー → おしりふきや刺激の少ないボディタオル

洗濯機 → ポリ袋で少量の水でのもみ洗い対応

水が出ないって本当に困るなぁ。

“自宅避難”を前提に備えるのが、マンション防災の基本なんだね。

マンションで赤ちゃんと自宅避難するための対策

自宅避難の場合、どこをポイントに対策をすれば良いかをお伝えします。

特に小さな子どもがいる家庭では、「普段過ごす場所」や「寝る場所」を安全にしておくことが、家族全員の安心につながります。

必ず安全に過ごせる場所を最低2カ所つくっておくことを目標に、わかりやすくポイントをまとめていきます。

① 安全な部屋づくり

- 乳児:ベビーベッドの転倒防止+周囲の落下しやすいものは取り除く

- よちよち歩き〜幼児:背の高い家具は避け、転倒防止グッズを活用する

- 窓ガラス:飛散防止フィルムの貼付で、地震時のガラス飛散を防ぐ

② 寝室の工夫

- 落下物は置かない(置く場合は、しっかりと固定する)

- ベッドガードはしっかり固定できるタイプを使用する

- 停電時に備え、枕元にLEDライトや懐中電灯を置いておく

関連記事|家具の転倒防止の記事はこちら

自宅避難を安全にするためにまずは家具の固定からしてみましょう!

おむつ変え場所・ベビーグッズ収納場所なども、安全対策した部屋にまとめると安心感アップ!

マンションで赤ちゃん連れ避難するときのポイント

普段は便利なマンション生活。災害時には、日常が急変です。

- エレベーターが使えない

- 電気もないので真っ暗

- 車すら地下の駐車場から取り出せないので、移動ができない

なんてことになってしまいます。非常時のことも、頭の片隅に置いて、日常から備えておくことをお勧めします。

抱っこひも:両手が空くタイプを常備。エレベーターが止まっても階段移動がしやすい

畳める小さなベビーカー:軽量タイプのベビーカーなら地上まで下ろすことも比較的簡単

大容量のリュック:子どもとの移動では荷物が沢山。大容量だけど軽いリュックが○

非常階段の確認:避難経路と手順を家族で共有 非常階段が暗いのでライトも一緒に準備しておこう

車の配置:可能であれば平置きにしておくと、停電時にも使用できる可能性大

抱っこ紐はママだけでなく、パパも使えるようにね!

非常階段で使うライトは、手に持たなくてもいいようにヘッドライトや首から下げるタイプがおすすめ!

乳幼児の食事とミルクの備え方

災害時は食事も含めて備蓄をする目安として7~10日と言われています。

支援物資も、避難生活が長引く中で頼りにしたいところです。

しかし、小さな子ども向けの支援物資はなかなか揃っていないのが現状です。

支援物資に頼れない前提で、自分たちで“備えること”が大切です。

離乳食・ミルク

生まれてから、離乳食時期を経て、幼児期の食事内容から大人と一緒の食事が取れるまでは結構時間がかかるものです。個人差も大きい部分なので、お子さんの時期に合わせた内容を備えておきます。

離乳初期〜完了期:瓶詰・パウチ・ドライタイプなど常温保存できるものを回転備蓄

液体ミルク:哺乳瓶不要のものが便利。事前に赤ちゃんが飲むか確認を

哺乳瓶を使う場合:使い捨て乳首や紙パック用乳首など、衛生面も考慮

“使わなかったらもったいない”ではなく、普段から“使いながら備えておく”のが無駄なく備えるポイントだよ。

おやつ・間食

おやつを取れるようになると、バリエーションが増えてきます。

おやつ≠お菓子ではないので、気をつけましょう。

食事で摂りきれない栄養を補助するのがおやつです。

赤ちゃんせんべい・ボーロなど、慣れたおやつを備蓄(安心できる味は強い味方)

塩辛い・甘すぎるものは刺激が強いので避ける

パウチいるのゼリー飲料などは水分も補給できて○

おむつ・おしりふきなど衛生面の防災備え

食事と同じように、排泄も時期により大きく変化があります。

オムツの卒業はこれも個人差があるので、お子さんに合わせて自宅には多めにストックが基本です。

オムツを卒業しても、失敗したり、大人以上に排泄の我慢はできないので、気にかけてあげたいところです。

ここでは、おむつ・おしりふき・衛生アイテムなど、排泄時に困らないための備えをまとめています。

紙おむつ

普段から多めにストックして置いて欲しいアイテムです。

使わなかったら、そのまま備蓄用品にしてしまいます。

非常用トイレ用の吸収剤(非常時には吸水性が高いため、簡易トイレ用の吸収材代わりにも活用)としても優秀アイテムなので無駄にはしません。

なので、多めにストックを!

- トイトレ中の子も含め、2パック以上の備蓄が目安(サイズアップもあるので次のサイズなどもあると○)

- 卒業後も1年程度は念のため残しておくと安心(災害時に精神的に赤ちゃん返りするようなこともある)

おしりふき・ゴミ袋

おしりふきも用途がいろいろあり、万能なアイテムです。

まず、赤ちゃんの肌に使えるので低刺激です。そのまま大人の体ふきにも使えます。

- ノンアルコールタイプを多めに(10パック程度が目安)

我が家では、段ボール箱でストックしていたよ。

厚手なので丈夫で使い勝手が非常に良いよね!

ウェットティッシュ類

おしりふきでもいいけれど、割高なのでちょっと節約思考でウェットティッシュを準備も提案です。

ノンアルコールタイプとアルコールタイプのどちらもあると◯。

水が使えない状況では、消毒から口の周りを拭くタオル代わりにもなるので非常には強い味方です。

- アルコールタイプ・ノンアルコールタイプ(できればどちらも備えるのをおすすめ)

- 自宅には大容量の詰め替え用(普段から使用して回転備蓄を)

- 外出用のポケットサイズ(身近な存在に、外出バックにも入れておこう)

関連記事|災害時のトイレの記事はこちら

大人のトイレの準備もしっかりとしておこう!

災害時の乳幼児の心のケア

災害時は、大人も不安。もちろん、子どもだって不安です。

なるべく、いつもの状態に近づけてあげることで心が落ち着くことができるはず。

お子さんのお気に入りのグッズがその助けになるので、お守りとしてキープしておきましょう。

- お気に入りのぬいぐるみやおもちゃ:普段使っているものを。移動するときは持っていこう。

- 授乳やおむつ替え用の小型ライト:停電中の夜間対応をスムーズに。センサーライトなども便利。

持っていると安心できるタオルとかもあるよね。

何気ない子供のお気に入りも見つけておくといいんだね。

大人の不安も、敏感に受け取ってしまう子どもたち。

ちょっとのケアが大きな安心になるよ。

✅ 乳幼児のための防災チェックリスト

ここまで、いろいろなものが大事で自宅に備えて欲しいと伝えてきました。

でも、どのくらい?何がある?我が家には必要なものは?と思うことでしょう。

目安になればと、備えたいアイテム、備蓄量、簡単一言メモを一覧にしています。

よかったら参考にしてください。

| 項目 | 推奨備蓄量 | メモ |

|---|---|---|

| 紙おむつ | 6枚/日 × 7日分=42枚以上 | サイズアウトにも注意 |

| おしりふき | 約10パック | ノンアルコールタイプ |

| ミルク(粉/液体) | 5回/日 × 7日分+予備 | アレルギー対応確認を |

| 哺乳グッズ | 使い捨てタイプ推奨 | 消毒が困難な状況に備えて |

| 離乳食(瓶/パウチ) | 3回/日 × 7日分+おやつ | 常温保存タイプを選ぶ |

| 赤ちゃん用飲料水 | 1.5L/日 × 7日分 | ミルク調乳用も含む |

| お気に入りのおもちゃ | 1〜2個 | 不安軽減に効果的 |

| 抱っこひも | 1個 | 両手が使えるタイプ推奨 |

いつもの買い物を多めに用意するイメージでOK。

使ったことがないものは非常時も上手く使えないよ。

ネットにも便利なものがあります!活用してみてくださいね。

参考資料:あかちゃんとママを守る防災ノート

おわりに

災害はいつ起こるか分かりません。

だからこそ、「使い慣れたものを少し多めに」日常の中で備えておくことが、乳幼児を守る大切な第一歩になります。

特に、子供が小さいうちはわからないことも多いので、親も不安でいっぱいです。

頑張りすぎる必要はないけれど、できることはやってみると不安が少し和らぐはずです。

あれもこれもと備えなくても、いつものアイテムをちょっと多めがPOPPO流の備え方です。